写真:毎日新聞社/アフロ

写真:毎日新聞社/アフロ

今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの過去の厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1954年12月3日号に掲載された創業者で寿屋(現サントリーホールディングス)社長の鳥井信治郎が「サントリーの思い出」と題して語った記事を再掲する。記事では、鳥井信治郎が日本初の本格ウイスキー作りの苦労を振り返るほか、経営者としてのモットーを打ち明ける。また、鳥井氏はサントリーを上場させなかった理由も明かす。なぜサントリーは上場しなかったのか。異例の非上場経営の原点ともなった創業者の強い信念とは。(ダイヤモンド編集部)

創業者が明かす「サントリー」の由来

外貨節約のために始めたウイスキー事業

私の方で、ウイスキーを始めることになったのは、第1次大戦後です。

当時、洋酒は舶来品で、年間200万円くらいが輸入されていたものです。欧州大戦でいくら外貨が蓄積されたといっても、洋酒のようなものに浪費するのはもったいない。

われわれが作れば、それだけ外貨が節約できるということで始めた事業です。

それでウイスキーをやろうと決意はしたが、さて工場をどこにするかという問題があった。

洋酒を作るには、第一、水の便がよくなくてはいかん。それから靄(もや)が酒の仕込みにいいということも聞いた。それで、あちこち適当な場所を物色していたら、今の山崎がいいということになった。

あそこは、太閤さんの天下分け目の合戦で有名な天王山があって、木津川、桂川、淀川の三つが合流しているから、朝靄もかかる、水質もいい、交通も便利だということなんです。ちょうど、ウイスキーの本場であるスコットランドのローズシモンの水に似ている。

それで山崎に定めました。

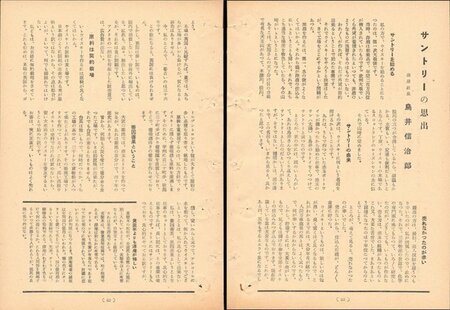

「ダイヤモンド」1954年12月臨時増刊号より

「ダイヤモンド」1954年12月臨時増刊号より

その次は、ウイスキーに何という名前を付けるかということです。あれは、うちで造っていた赤玉ポートワインがもうかったから始めた仕事で、赤玉のサン(太陽)と鳥井のトリイをくっつけて「サントリー」といったのです。

ところが、世の中には、頭のいい人がいて、あれは鳥井さんをひっくり返して、サン・トリーとしたのだという人がありますが、そうではない。種明かしは、前の通りで、この名前も、今から見ると、よかったと思っています。

製造の方は、最初、英人技師を雇うつもりでいたのが、私が病気したので、やめになった。それで、三井物産の世話で、化学の専門家に来てもらって、いろいろ研究したのだが、どうしても、いいものが作れない。売る方は、赤玉の組織があったもののこれまた、大変な苦労でした。まあまあという段階になったのは10年くらいたってからのことでしょう。

ところが、考えて見ると、売れなかったのが幸いでした。